雲翔穿著黑T-shirt,上面印著「I am the most well-known homosexual in the world.」

2008年他與名導劉國昌共同創作《無野之城》,這是雲翔首次執導,也是香港第一部棒球電影。《無野之城》根據香港棒球隊的往事改編,片中的男體、裸露、性愛,向香港電影圈投下震撼彈,也開啓雲翔的情慾經典三部曲。他的作品風格強烈,三部曲之二的《永久居留》《安非他命》討論性別取向及毒品議題,當年作為「香港國際電影節」閉幕電影的《安非他命》,為了剪片問題與電檢處周旋許久,雲翔甚至寫了公開信給特首曾蔭權。2011年的《愛很爛》,由一場混亂的婚禮開始,把轟動香港的六起新聞事件巧妙交織,再度引發電檢尺度爭議,在台灣送審時也無法過關,最後以噴霧方式逃過修剪的命運。

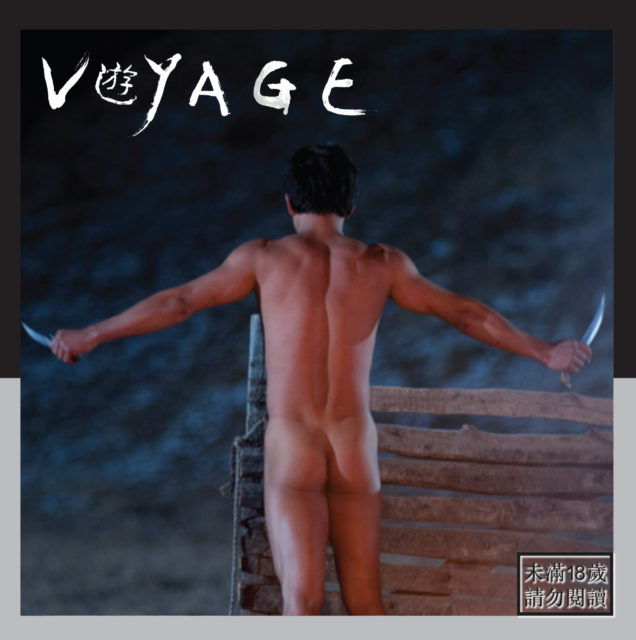

到了2013年的新作《遊》,雲翔在愛情之外,深入探討憂鬱症及自殺,海報主視覺是男女老幼赤裸的背影,集體往海邊走去。雲翔笑說,「《愛很爛》被電檢弄得焦頭爛額,有這個心情後,適合拍憂鬱症跟死亡。我想拍憂鬱症很久了,因為以前有嚴重的憂鬱症,也認識很多這樣的朋友。故事夠多了,所以選了這個故事出來拍。」《遊》由幾段故事組合,其中一段的母親/算命仙角色,他考慮過許多人,最後屬意邵音音。之前幾部電影給人的印象太過深刻,等到兩人終於見到面,「邵音音見到我就問:導演啊,我已經兩天沒睡了,你到底要找我拍什麼啊!」

「今年發生的事情都很奇怪,十月去芝加哥影展,突然頒了藝術成就奬給我。在華山光點還辦了『同中求慾』作品回顧展,這些好像是那些快要死的影人才會發生的事。」他透漏,《遊》是他拍過出最多狀況的電影,其中一段在蒙古拍攝,遠離人類文明,即使在附近的山頭放旗子路標,劇組還是天天在草原裡迷路。零下20度的低溫,對必須赤身裸體的演員是大考驗,劇組準備了三隻狼,拍到後來,冷到跑掉了一隻狼。拍攝中途,銀行曾經發信來要暫停貸款,剛好雲翔有房子賣出,銀行又發信來說沒問題。「當時我都在拍片,好險都沒看到這兩封信,不然又要憂鬱症了。」雲翔拍片向來獨資,一直有人說要投資他的電影,也有知名演員表達演出意願,然而為了保有自己的堅持不被左右,也不讓電影的光環被明星蓋過,他都一一回絕了,「能夠獨立走多久,就走多久。」

雲翔常常與素人演員合作,也不諱言對於俊男美女的偏愛。「之前跟一位名導聊天,那個導演的片我都很喜歡,只有一點不好,演員都太醜了!他回我,可是帥哥美女不會做戲啊。我跟他說,這就是導演的工作啊,要讓所有人都能做戲,不能為了自己方便就找不好看的人來演戲。」對雲翔來說,指導演員演戲的工夫絕不能省,在試鏡時候看見的神情動作,他會自然地加進電影裡,讓演員有尋找角色的可能。「我剛拍完第六部電影《同流合烏》,13天就拍出來。我用了30多個演員,誰演哪個角色呢?我請他們一起圍讀這劇本,問他們有沒有看見自己,有的話圈起來,就這樣。」他說這部片要向導演法斯賓達(Rainer Werner Fassbinder)致敬,全片都使用長鏡頭,困難的新嘗試,卻用這麼短的時間拍攝完畢,連他自己都非常意外。

藉由回顧展回顧自身,他覺得深受小時候看的電影影響,大到自己都沒有察覺,帕索里尼(Pier Paolo Pasolini)、阿莫多瓦(Pedro Almodóvar)、格林納威(Peter Greenaway)都是來源。「比方說《安非他命》裡面,卡夫卡從精神病院跑出來,跟帕索里尼三部曲有一幕,一個小孩在沙漠裡跑幾乎一樣。40多年前的片已經進入我的潛意識,連我自己都不知道。」

接下來雲翔想拍中國近代歷史。他祖父是國民黨的大官,當時有四張票可以來台灣,但祖母無法決定要帶走七個小孩裡的哪幾個,決定不走。他的祖父1973年在高雄海軍醫院過世,祖母到死也沒能再見丈夫一面。他說,「這段歷史有很多人拍,但我想拍的角度會不一樣。」

雲翔的電影很難形容,他自己則說,「不看白不看,就算被嚇倒,也不會死掉啊。說不定看了覺得蠻特別的。我覺得我的電影,你只有看過之後,才知道是怎麼一回事。」

(轉載自博客來閱讀生活誌,原文鏈接http://okapi.books.com.tw/article/2623)